技术文章

更新时间:2025-08-27

更新时间:2025-08-27 点击次数:395

点击次数:395

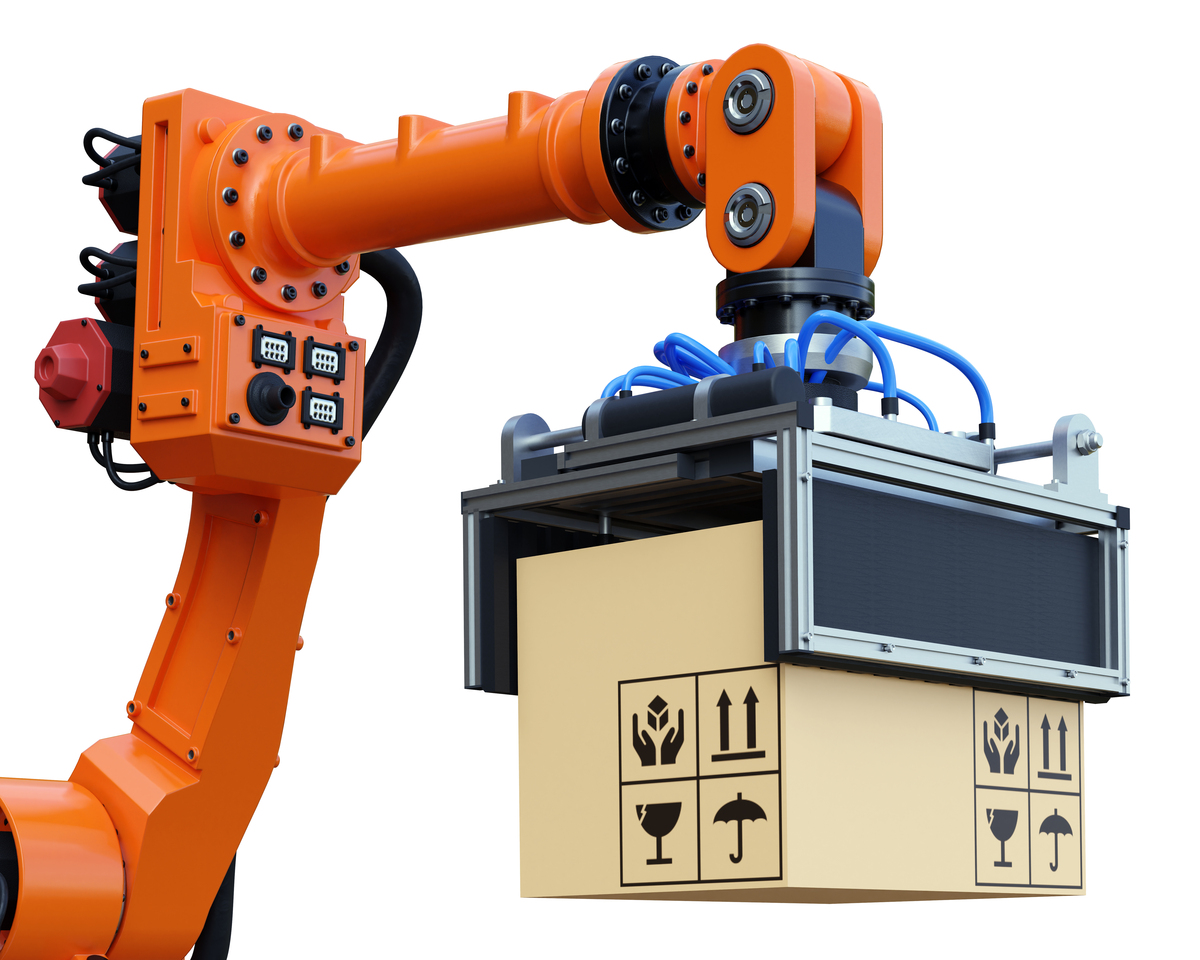

当机械臂在流水线上以秒为单位精准抓取零件时,背后藏着工业自动化的核心秘密——IPR抓手。这个看似简单的部件,却能通过抓取力、旋转角度、响应速度等参数的微妙差异,改变生产效率。本文将带您穿透型号迷雾,从装配线到机床车间,拆解不同场景下的抓手选择逻辑。

机械臂装配线上,CGS2-160-1机械手凭借178N外部抓取力成为平行夹持的优势。它的双爪如同钢铁钳子,专为重复性直线搬运设计,在汽车零部件组装等场景中展现稳定性优势。而车床旁作业的iprME系列旋转模块则像灵活的机械手腕,180°多角度调节能力让它能应对异形零件加工。

参数对比揭示本质:装配线需要的是“大力出奇迹",而复杂加工场景更依赖“以柔克刚"。当您的产线需要固定轨迹搬运时,平行夹持器的刚性结构能减少抖动;若涉及多角度上下料,旋转模块的关节自由度就是破局关键。

它如同机械臂的“闪电手",将生产节拍压缩,特别适合3C行业每分钟上百次的抓取需求。而另一边的CGS2-50-2-SA超短货期型号,则是应对突发危机的特种部队——当设备突然故障导致停产时,72小时到货的应急方案能比常规采购节省80%等待时间。

这组对比折射出工业采购的双重逻辑:常态下优化每毫秒的作业效率,异常时争夺每小时的复产速度。聪明的工厂管理者会同时将两类型号纳入采购清单,就像赛车既需要日常训练的轮胎,也得备好紧急更换的轮毂。

千元级的iprME旋转模块降低了自动化改造门槛,让初创企业能用一个月人工费试水智能升级。其90N基础抓取力虽无法应对重型工件,但足以处理电子元件等轻负载作业。反观2999元起的CGS2系列,通过强化钢结构和密封设计,将耐久性提升至50万次工作循环,成为汽车大厂批量采购的性价比之选。

价格分层的本质是风险分摊。中小企业需要“轻装上阵"的试错空间,而规模化生产则追求“均摊到每件产品上"的成本优化。就像选择越野车与重卡——前者灵活穿越初创期的泥泞小路,后者则在工业化高速路上满载飞驰。

第一步场景优先:旋转功能是否是刚需?车床多角度加工选iprME,标准化搬运选CGS2。第二步效率评估:每分钟超100次作业选快换盘,常规节奏用标准型号。第三步预算锚定:千元级适合验证技术路线,三千元档满足长期稳定运行。

这个决策模型能有效规避两种典型失误:为简单场景购置昂贵旋转功能造成“参数过剩",或为重型工件选择轻载型号导致“性能不足"。正如老工程师常说的:“抓手不是参数表最漂亮的,而是停产后能让厂长睡安稳觉的。"

工业自动化的真谛,不在于追求单项参数,而在于找到与生产痛点严丝合缝的解决方案。IPR抓手选型如同拼图游戏——当旋转角度遇上多品种小批量,当快换速度碰上24小时连轴转,每一次精准匹配都在为“中国智造"添加一块关键拼图。